三年前,如今是清华大学建筑设计研究院上海分院副院长的沈璐,告别儿时曾居住过的上海石库门里弄道达里(今黄浦区北京西路与新昌路交界处)。

从那时起,她发挥自己作为一名城市规划师的专业优势,回望道达里百年时空,追溯、记录道达里曾汇聚起的人、事、物。她的成果也吸引来一批志同道合的新朋友。

伴随着道达里的“朋友圈”越来越大,沈璐关于石库门未来的畅想与思考不断延展、未曾停歇。

一次只有开始没有结束的穿越

上观新闻:您的本职工作是城市规划师,因缘际会让您成为一系列上海老地图中城市密码的破译者,成为《道达里:上海石库门时空百年》(以下简称“《道达里》”)一书的作者,又因为这本书的问世,结识了不少关心上海石库门的未来的朋友。这一系列具有“破圈”意义的尝试对您而言,是一番怎样的体验?

沈璐:我是一名出生于上海的“80后”,直到考上大学之前,一直在道达里居住。因为在那里度过了童年、少年,我对这片建于20世纪30年代的普通石库门里弄有着很深的感情。

2020年10月,道达里的征迁工作告一段落。也是在那段日子,我通过母亲的联系,找到旧时的邻居们,听他们讲述过去的事情,并陆续把他们的故事整理为20多篇短文,以“再见了,道达里”为题在我的微信朋友圈连载。

没想到,这番连载获得了很多好友的关注和互动。在此后的3年中,我对既有素材的补充、打磨和完善,成为《道达里》一书的雏形。时间一晃而过,这本书已经出版了两年多了。

我虽然是一名文学爱好者,但在完成前述创作的过程中,我感到自己首先是道达里曾经的居民,其次是一名城市规划师。是这双重身份,帮助我开启了一次全新的穿越。在这次穿越中,旧日里时有龃龉的邻居,如今回忆起来竟有些可爱和甜蜜;那些已经消失的种种景物和声响,就如昨天才发生那般新鲜和生动。

道达里是回不去了。但这一次穿越好像只有开始、没有结束。即便我可以先确定“穿越”到哪里、哪一年,有时连这个也不是很确定,但一旦开始回溯、记录,总感到有更多的证据等着我去搜寻,有更多的故事等着我去打开、补全。

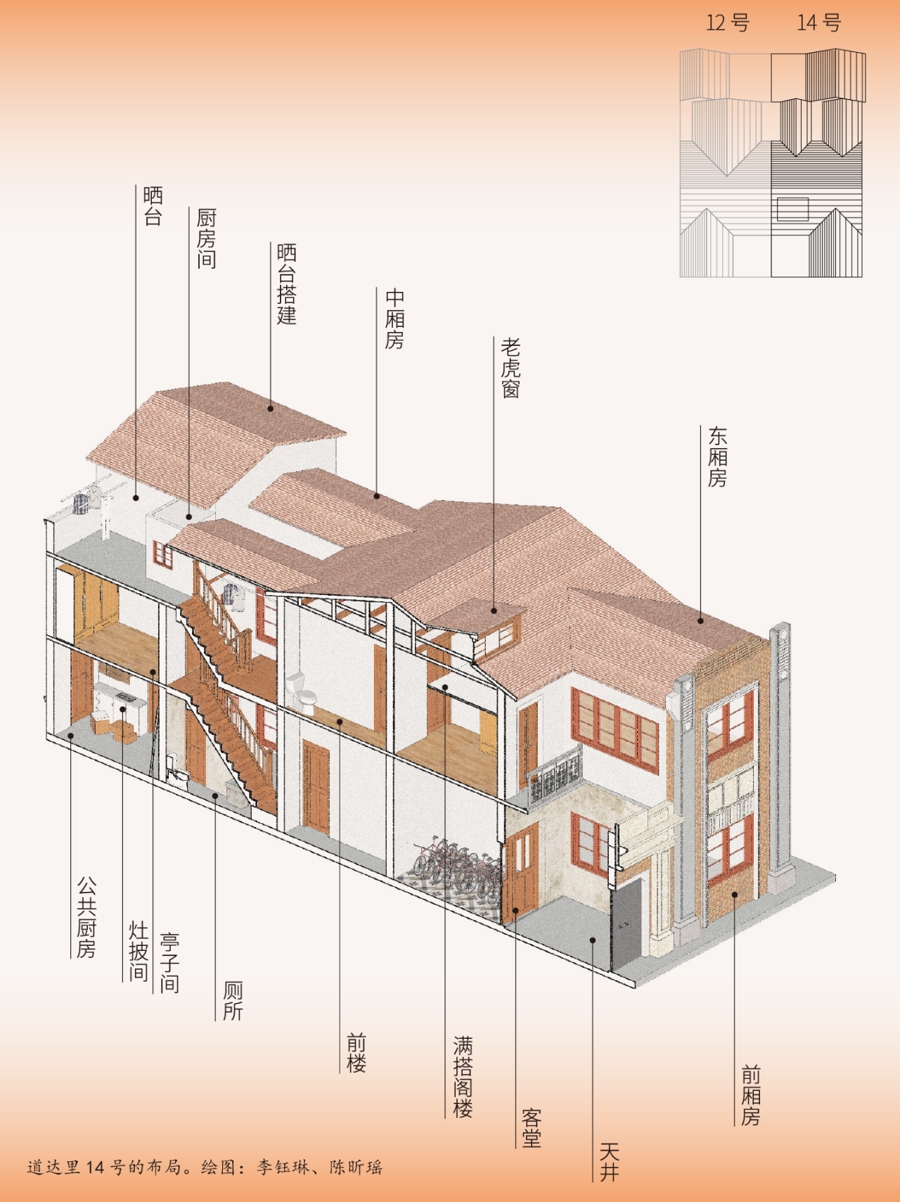

沈璐发挥城市规划师的专业优势,通过亲手制作模型的方式,“补救性复原”曾经在道达里存在过的生活场景。图为该模型局部。

沈璐发挥城市规划师的专业优势,通过亲手制作模型的方式,“补救性复原”曾经在道达里存在过的生活场景。图为该模型局部。

是故事,让空间变得更真实可感

上观新闻:这样的“系统性回溯”有没有给您的规划师工作也带来一些新的视角?

沈璐:新的视角还是挺多的,比我原先只是一个人随便写写“朋友圈连载”要多得多。

比如说,我原来以为自己已经往回做了足够多的工作,现在看起来,类似我所做的这种上海石库门断代性记录不能说有错,但一定会有时间上的局限性。

《道达里》出版以后,关于那个街区的前世今生,我又陆续发现、收集到很多新的材料,很多很多。这些材料不仅帮助我了解这些房子所在的街区、区域是怎么来的,也帮助我去理解为何是那样一些住户、人群出现在了道达里。让我深感在他们的人生故事背后,在他们的社会关系网络的生成、交互中,暗藏了太多可以破译“上海何以成为今天之上海”的密码。

记忆中的灶披间。

记忆中的灶披间。

复旦大学于海教授曾来参加为我的书举办的读书会。“最好的上海故事,是历史、空间和社会三位一体,是上海人在特定空间里的前世今生。”“今天我们重建我们的社区,不能只有砖块的世界,也要将石库门曾有的那种邻里构造、社会联系、人性温软通过新的空间构造重建出来。”他分享的这些观点,给我带来很大的启发。

它们启发我:是人的生活,是发生在空间里的故事,而不是空间构造本身,让空间变得更真实可感。

对于我们规划师来说,“空间学”是我们的专长,解读里弄和石库门的空间结构、材料品质、建筑风格和工艺特色是我们的强项。但在建构城市、街区未来空间的过程中,我们一定不能忽视为人在空间中的交互、为更多新的社会关系的生成,创造更好的条件。

好的空间加上好的互动,才能产生更多好的故事。一座能够生产更多好故事的城市,一定也是一座更有趣、更有活力、更具人情味的城市。

作为规划师,我们在围绕着城市更新展开的工作中,总是要和大量的“控制性导则”“控制性规范”打交道。但过去几年的经历启发我:规划工作最有意思的部分可能恰恰在于“跳出规范,你还能做点什么”,在于“不要轻易地排除某些可能性”,在于“是不是可以为未来生活在这里的人储备更丰富的可能性”。这些收获于我而言都特别珍贵。

希望有一天我们能够创造一种形式

上观新闻:近几年来,道达里的“朋友圈”也一直在扩大。在和大家交流碰撞的过程中,您对石库门的未来有怎样的畅想和思考?

沈璐:我发现,石库门的未来至少可以在两种时空维度中存在。一种是作为风貌建筑、风貌保护街区存在的石库门,一种是作为历史记忆、城市文明传承载体的石库门。

在第一种存在形式中,上海近年来有很多新的探索,虽不容易,但始终在前行。

以道达里所在街坊为例,它正在变身为一个全新的风貌别墅区。在很长一段时间里,在中心城区,新增别墅的建设是不被允许的。但在经济调整周期中,大多数资产的收益率持续下探,而豪宅对城市稀缺资源的高度占有,赋予了它穿越经济周期的稳固性,故而受到资金的热捧。2024年至今,上海有41处这一类的风貌别墅相继入市。

露香园,曾是老城厢内的一座名园,由顾名世在明朝耗费约十年的时间和数万两的白银修建。时光流逝,旧改前的露香园成了老城厢内比较破旧的一片区域。在完成旧改后,上海城投控股对这里启动了城市更新。正在崛起的露香园片区一期、二期由风貌别墅群与商品房小区构成。 解放日报资料图片

露香园,曾是老城厢内的一座名园,由顾名世在明朝耗费约十年的时间和数万两的白银修建。时光流逝,旧改前的露香园成了老城厢内比较破旧的一片区域。在完成旧改后,上海城投控股对这里启动了城市更新。正在崛起的露香园片区一期、二期由风貌别墅群与商品房小区构成。 解放日报资料图片

在这里,我无意讨论风貌别墅的经济价值,但坚定地认为,“风貌”的“神形兼备”才是风貌保护区的灵魂。如果我们的风貌别墅只是保留了一些“形”,却没有延续风貌的“神”,是很让人遗憾的。

“神”是空间所承载的社会关系和人情温软。也许人们会说,如今在一些尚未更新的石库门里弄街坊,房子因为大量地出租给“新新上海人”,原来的社会关系也变了。但我觉得,哪怕是经济价值极高的风貌别墅,也应当看重它作为生活空间的本质。要尽可能地让新的社会关系网络在里面交互、生发,让真正为人的栖居、生活服务的资源,在那一带、那一整片区域流动起来。

上海是一座典型的移民城市。我母亲的祖籍是宁波、父亲的祖籍是湖州,严格来说,我们都是所谓“新上海人”。所以,我发自内心地希望,有一天我们能够创造一种新的形式,可以让20世纪上半叶的“新上海人”和21世纪上半叶的“新新上海人”更多地相遇、对话,去共创未来。

具体到石库门里弄的更新,过往,我们更多采用的是一种“推倒再建”的模式,未来是不是能有更睿智的办法,实现不切断既有的社会关系网络和文化脉络的有机更新,一定是可以讨论和探索的。日本有修缮旧居、一户一户重新装修的做法,当然这里面有土地和房产政策的问题需要解决。

2022年11月27日,位于上海静安区的张园西区重新开放。图为该年11月25日拍摄的张园。张园始建于1882年,是上海现存规模最大、最完整、种类最多的中后期石库门建筑群,也是上海首个保护性征收改造的城市更新项目。这片石库门里弄经过四年保护性修缮,重回公众视野。 解放日报资料图片

2022年11月27日,位于上海静安区的张园西区重新开放。图为该年11月25日拍摄的张园。张园始建于1882年,是上海现存规模最大、最完整、种类最多的中后期石库门建筑群,也是上海首个保护性征收改造的城市更新项目。这片石库门里弄经过四年保护性修缮,重回公众视野。 解放日报资料图片

上观新闻:关于更好地传承具有文脉意义的石库门,您有何建议?

沈璐:一方面,要鼓励更多人像我一样,能够尽可能准确地把自己的经历、回忆保存下来。不管是以文字记录、口述的方式,还是以画插画、创作艺术品的方式,形式可以多种多样。这件事一定要做,而且现在就要做。有些记录在事实上可能会存在瑕疵,但可以通过资料的相互佐证等方式来完善和弥补。

另一方面,要重视还没有更新的石库门建筑、旧式里弄区域。用一种新的眼光看待并发挥它们的文化影响力。

《爱情神话》《好东西》等影片的一炮而红,证明以衡复风貌区为代表的历史街区具有巨大的文化生产潜力。在既有的保护之余,如果我们可以找到让更丰富的人群和文化资源在那里相遇、汇聚的办法,相信更多好故事会在那里发生。

我们可以做的是先让故事发生,然后让它们日常化。比如把老房子变得更好住、更宜居。随后文化生产这件事就会像滚雪球一样越滚越大、越来越顺。

在此过程中,作为城市规划师,我们要想得更多一点、看得更远一点,为市民日常生活焕发更大的活力,创造更好的空间基础条件。

《道达里:上海石库门时空百年》封面图

《道达里:上海石库门时空百年》封面图

本文首发于2025年10月20日《解放日报》

本文首发于2025年10月20日《解放日报》

新宝策略提示:文章来自网络,不代表本站观点。